社 区 改 造

社区改造,在城市更新的进程中,在提升社区容貌品质的同时,不断增强周边居民群众的获得感、幸福感、安全感。

此外,也在不断唤醒居民群众参与社区治理的主人翁意识,激发他们共同建设美好家园的使命感与责任感,“共享”社区改造成效,凝聚共建共治共享的治理合力。

城市管理

社区改造是一个系统工程,考验着城市管理者的“绣花”功夫。只有扎实做好每一件民生实事,瞄准突出的环境问题精准施策,解决居民群众的“烦心事”,并充分挖掘社区的内生动力,才能让老旧社区焕发新活力,不断提升居民的获得感、幸福感、安全感。

为何老旧社区改造困难?因为每种类型的社区需求都不一样,你分清了吗?

老旧社区按空间能分成三种,街巷型老旧小区、单位大院型老旧小区、商品房型老旧小区,它们的现状以及改造思路都不一样。

街巷型老旧小区指具有一定密集程度,保持着城市的传统肌理,并且还具有一定数量历史文化建筑的小区。它的建筑标准和服务设施都是早期的标准,在现在的改造设计中需要先满足民生方面的要求。

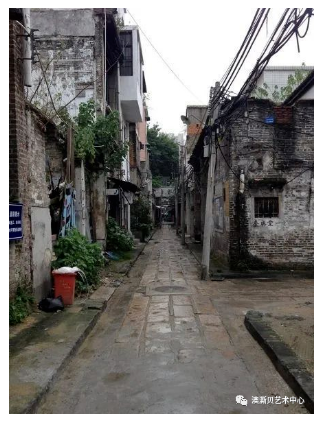

街巷型老旧小区

▲ 改造前(上) 改造后(下)

单位大院型老旧社区主要建于1990年代后,部分房屋较为破旧,服务设施配置不充分。一样是优先解决基本生活要求,不过因为这类小区以单位职工为主老年群体多,改造需要能够维持社区内人员沟通,进一步增进邻里间的交流沟通。

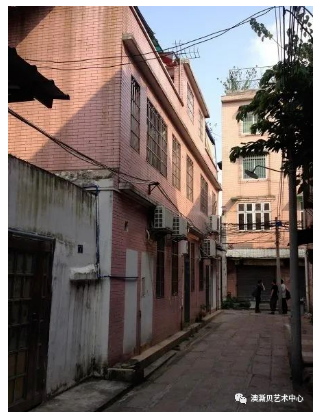

单位大院型老旧社区

▲ 改造前后对比

它具有相对完整独立的小区内部空间,不过在停车位、公共活动空间以及电梯配置上面还存在较大问题,可以从这些方面入手改造。

商品房型老旧小区

▲ 改造前(左)改造后(右)

01

青山周平·社区改造

项

目

介绍

项目位于北京一个胡同中,选址为原来的隆福寺职工食堂,结构简单,内部空间开敞,很适合改造成美术馆项目。希望设计中能将现代元素融入进胡同历史文化里。

建筑整体分为四个部分,展览空间、屋顶露台、一层的咖啡商店和地下一层的Live House。木木艺术社区作为这片地区的活动中心,提供了充足的活动空间,能够让附近的居民以及上班族前来休息娱乐。

▲ 改造前(左)改造后(右)

项目内引入大量的餐厅、酒吧、咖啡店、共享办公等业务,吸引更多的人前来甚至居住生活,同时也改变了这片区域原有的生活状态,使它更加年轻化,唤醒了百年历史的文化活力。

02

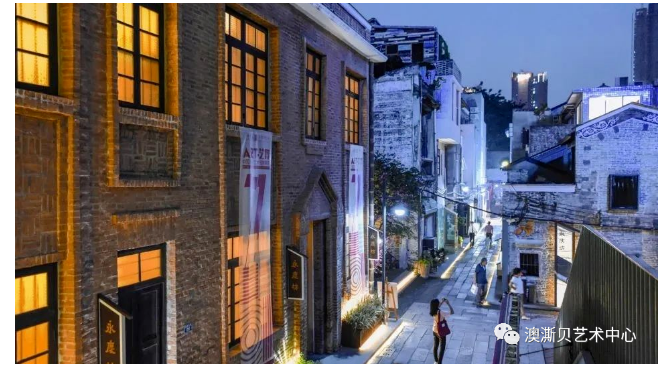

老旧社区改造 | 曹杨百禧公园

整体概念与目标

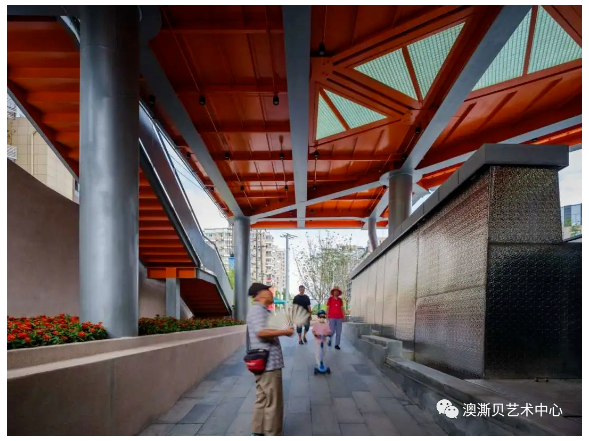

基地长近一公里,宽度介于10米至15米之间,前身为真如货运铁路支线,后改为曹杨铁路农贸综合市场,2019年市场关停后这个空间在不到一年的时间被重新规划建设为一个全新的、多层级、复合型步行体验式社区公园绿地。

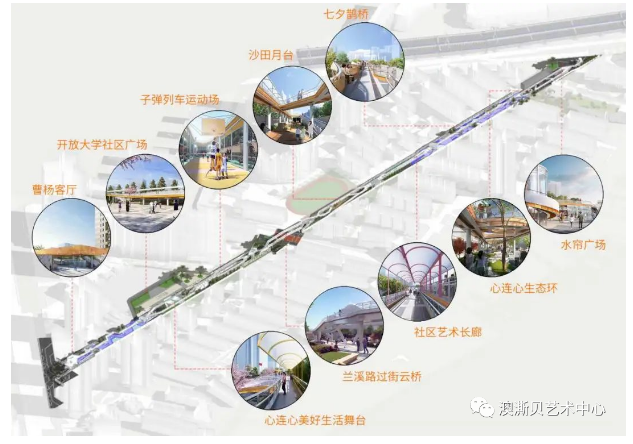

曹杨百禧公园以“3K”通廊为概念将艺术融入曹杨社区生活,以从多维度回应2021年上海城市空间艺术季。设计通过挖掘场地文脉、建构空间场景,得以重塑街道绿网、形成“长藤结瓜”般的南北贯穿的步行纽带,进一步拓展曹杨社区的有机更新。

七夕廊桥鸟瞰

作为曾经的铁路用地和随后20多年农贸市场,这个特殊的线性空间属于超大城市里的典型剩余空间。

兰溪路跨街天桥

中段过街天桥

望向环球港双子塔

背景

与

机缘

项目区位

全长880米的景观长廊划分为南北两翼,聚合10组场景以满足聚集、活动、娱乐、休闲、运动等公共服务。立体长廊从核心向南北延展,串联社区活力,形成互不干扰又交错对话的多维立体空间。

北端入口作为面向曹杨的城市客厅,将左右两侧的联农大厦、中桥大楼裙房纳入设计更新范围,使之围合地面与云桥形成高低两层的入口广场,可行进、可远眺。

中段跨越城市道路的双流线过街天桥整合了兰溪路两侧公园的步行体验,使得街道上的生活、熙熙攘攘的车流与行人共同组成了公园场景的一部分。

而南端以环形廊桥连接了左右的直线云桥,前后各有一棵朴树穿过云桥空隙,随着生长茎叶相互缠绕,行经其中可碰触枝叶。设计师希望尽可能地增加一些绿化,见缝插针地去种一些树,一些草,一些花,让这个整个空间除了钢铁,也有绿意。

景观长廊上设置十组不同场景

曹杨百禧公园的设计有别于一江一河的独特场景,它所处的环境恰恰是一个如此有烟火气,又如此容易被忽略的的典型社区场地中的非典型剩余空间。

北段曹杨路入口

色彩选择

设计师花费了很长时间选择颜色,并非一开始就想清楚的。设计师打样了十种颜色配比方案。最终选择了在云桥钢结构主体为银色的基调下,内侧喷涂橙色,希望通过颜色的对撞展现朝气。

北段半地下室入口

北段底层开敞空间 · 廊桥内侧喷涂黄色

北段半地下空间

廊桥与南段地下室入口

1.4米标高以下的空间则有不同考虑。半地下空间的客观条件是狭窄、暗淡的,如何让暗的空间与地面之上亮的空间相协调?设计师选择了与云桥不同的色彩方案:半地下室顶板的钢构以银白色为主,内侧喷涂黄色。

南段半地下室入口及宝特瓶

南段宝特瓶下植物生态装置

拱棚——铁路月台的记忆

设计上有意识地在公园里创造了一系列连续的轻质拱棚架构,覆以遮阳膜。遮阳而非遮雨出于两点考虑:一是在线性的开放公园内重要的是感受自然;

二是技术层面的考虑,一旦选用遮雨的膜,就需要承受更多风荷载,无法在建造层面上凸显云桥与拱棚的轻与重的张力对比。

“

七夕廊桥结构

可以看到后方的艺术墙体

在百禧公园围墙方案的设计过程中,设计师产生了不下十种墙与门的组合类型。设计师希望以不同类型的墙与门来尊重社区的意愿,通过与居民讨论、协商共同设计公园与社区的连接与边界。

有的社区选择实墙、选择不开门,另一些选择通透的钢构围墙,希望公园的绿色也能渗透到社区里来。所以顺着百禧公园一路走过去能观察到围墙的变化。

03

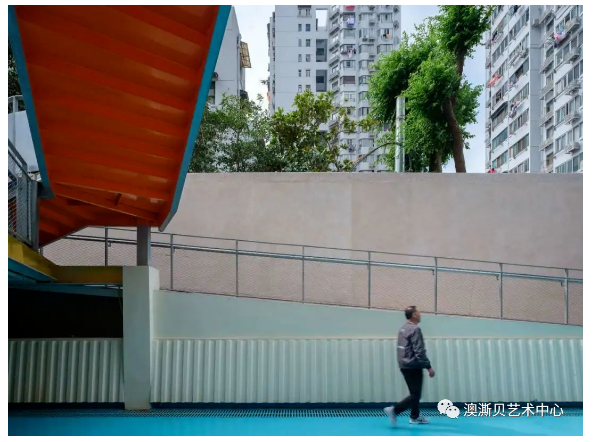

深圳 One Base万科运动社区

设计背景

DESIGN BACKGROUND

该项目位于深圳市中心,位置紧邻深业上城,处于笔架山公园与莲花山公园之间,地块因未来地铁路线规划,暂时不施工开发而空闲下来。为了让“临时用地”不“临时”,决定赋予它鲜活的运动理念,为城市提供更加便利、丰富、健康自然的生活体验。

场地基因

SITE GENE

如何实现场地与莲花山、笔架山空间功能上的互补?如何践行运动社区未来生活体验;?如何与深圳创新、年轻、时尚的全民健身计划的推动落实相结合?带着以上思考点,一个面向年轻世代,呼应社区内核的场地设计基因呼之欲出。

2

年轻为表

YOUNG

●

深圳承载着庞大的年轻人群,为项目奠定了年轻的活力基石。我们所追求的是如何超脱常规功能,回应新生代人群对更高颜值、更深探索、更强互动的追求,营造更“轻”、更“绿”、更“嗨”的公园。在园区融入周边稀缺的功能场地,让滑板、街舞、BMX、篮球等偏年轻属性的运动文化有了极佳的体验场地。

1

社区为里

COMMUNITY

●

然而从实际到访人群情况来看,社区家庭仍是项目的核心,而场地的IP 形象及高饱和度色系的场地营造,除了代表年轻,同样也和家庭亲子兼容,可谓一石二鸟。”表“、”里“呼应项目的年轻形象与社区内核,达到了引流和形象打造的双重效果。

► 空间建立的想象,在自然之上,于细末之间。入口折纸构成的块面组合,形成利落简明的格局,强化了现代都市与年轻化的形象门户,点缀的光源组合给场地带来了点点的温润感。

► 艺术构筑物将门户形象与互动体验巧妙融合,设置灯光、雕塑的互动装置,形成特有的IP形象。施工过程通过3D推敲构筑内部构造,保证特色造型完美落地。

云树聚场

OLD TREE GATHERING PLACE

设计以古树为圆心形成聚场,秉持着对自然生灵的敬畏,业主在设计之初便明确了需要最大程度保留场地原有树木,结合大树设计空间,三颗桃花心木便形成绿荫下的“栖息”之地,以此为原点,也成为了城市新面貌与旧记忆的一种碰撞,大树即称为城市界面视觉焦点,同时也是聚散广场处的休憩之地。

1

界与无界

BOUNDED AND UNBOUNDED

利用环道串联复合性功能空间

●

通过无界的方式联系起三种社群的场域,融合篮球竞技,滑板,BMX的一个能量运动场,是年轻人散发活力,展现未来young趋势。利用环道串联起滑板场与篮球场。

改造的集装箱叠看台之上,为两侧休憩人群所使用。外环起伏的绿色地形界定了一处“无界”的屏障,分枝点高的树种让场地更为通透敞亮,在视线上更能聚焦于场地,成为运动者的表演舞台。

▲滑板场概念到深化设计

溜娃滑场

PARENT-CHILD SLIDE

借用地形高差营造亲子聚场,向上塑造地形形成了场地高差,结合场地特点让弧形的挡土墙成为儿童聚集玩乐的区域,树下的花瓣装置提供家长看护陪同的休闲空间。

谷地后花园

VALLEY

BACK GARDEN

“

场域留白激发多种可能性

适当模糊的留空,可以让场地有自发生长的空间,为绿地规划了多种模式、让不同人群、不同季节性活动,带来不可预知的惊喜。

✓

乐跑环道

RUNNING TRACK

不同纬度的乐跑体验

贯穿功能场所的跑道犹如一条充满线索的游戏导向路线图,穿梭地形之间,场地之间,为跑者增加不同纬度的趣味跑步体验感受。道路部分从场景再造、功能补入、景观延伸入手,使跑道以及场地环境融为一体。

2

装置赋能

DEVICE ENABLING

进行空间设计时,从根本性出发打破常规,重新定义空间上各种需求用途、各种属性的空间模样,让雕塑、装置赋能场地,给人更便捷实用更美观时尚的使用体验。

04

上海 东园二村社区公共空间改造

△家住深圳的Echo在5.9㎡的阳台实现“新鲜蔬果自由”

后疫情时代 ✦

后疫情时代,在高度都市化的今天,大部分城市居民似乎已经失去了和绿色亲密接触的生活经历,需要重新拾起,慢慢转变生活方式。

人们也开始思考:远离自然对人类真的必要吗?会不会让我们失去原本的生活本能?但如果从建筑的设计上入手,一开始就把居住区设计成城市与自然结合的建筑形式,这种转变在今天会不会变得容易许多呢?

夜间的东园和城市

©吴清山

-东园二村 -

东园二村位于上海浦东陆家嘴的核心区域,是大约上世纪80年代所建设的住宅小区。本项目是由东园二村内原有的陆家嘴社区公共卫生指导中心改造而成的居委会服务站和活动室。

它位于东园二村的中心,周围被住宅楼环绕,南侧与一家国际青年旅舍相邻。现状是由一幢两层原有建筑、南侧国际青旅以及东侧的居民楼围合成的院子。院子有围墙和铁门将小区居民隔离开,院子是由2/3的硬质铺地和1/3的集中绿化区域组合而成,空间简陋直白,植物生长无序且不易进入。

我们的改造更新试图把原本封闭、简陋,与社区居民割离的场地转变成一个能够向社区开放、分享的社区公共空间。

“

项目概览 ©吴清山

“

项目鸟瞰 ©吴清山

“

改造后的社区空间 ©吴清山

拆除北侧的围墙和铁门,取而代之的是一条连续的游廊,自北与建筑一起形成面向社区的完整界面,而后向南成回字型连接了建筑南北形成一个整体。游廊围合出了一个微型园林,我们称之为“东园”。廊子在东北处的开口与植物一起,形成一个似有若无的园林入口,这样的入口没有“大张旗鼓”,可以不经意间便将人引入了园林。

一条连续的游廊替代了原先的围墙和铁门

游廊向南成回字型,连接了建筑南北形成一个整体

园内乔木以槭树类为主,他们的作用除了作为绿化以外,还扮演着空间营造的角色。靠北侧的布置相对密集,使得入口的空间围而不堵。站在园内南侧向北望去,高大的鸡爪槭将对面杂乱的的居民楼立面阻挡在了园外。南侧空间舒朗,让空间显得更干净,这使到访者从入园开始沿着游廊转到南侧之后在空间和视觉的体验上产生不同的变化。

植物的分布让空间和视觉体验产生不同变化

●

由于主要植栽以落叶树为主,因此在地表的绿化我们采用了苔藓。这种在唐宋时期文人们就热爱着的可爱的毛茸茸的植物保证了一年四季能在不同的绿色中轮转。

地表绿化采用苔藓 ©吴清山

夜间的东园和城市

“东园”的造园尝试,作为对东园新村内已有配套的文化补充,提供了一个承载“雅文化”的空间容器。希望这种尝试能让我们的日常里也能增添一些雅趣,丰富社区的文化建设,获得更多一点的精神空间体验。

05

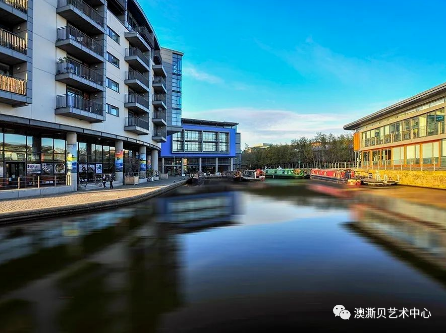

英国 联合运河社区改造

联合运河位于苏格兰,于1822年开通,全称是爱丁堡和格拉斯哥联合运河,流经区域是从福尔柯克到爱丁堡,河道长度共计56公里。工业革命时期,苏格兰最大城市格拉斯哥加深了福斯·克莱德运河的深度,凭借煤炭运输进入了繁荣发展时期。爱丁堡为了拓宽煤炭运输方式,也于1818年开始修建联合运河。运河修成后,与连接格拉斯哥的福斯·克莱德运河交汇于小镇福尔柯克。

新世纪:生活休闲中心

随着工业时代的来临,由于铁路的竞争,联合运河从20世纪30年代起进入停航状态。

以后,越来越多的人意识到运河的历史与文化价值,致力于推动修复运河。终于,苏格兰在20世纪90年代开启了运河的修通,1994年实施「千禧年连接计划」(The Millennium Link),经过8年的修整,联合运河于2002年5月重新开放。如今,这条运河已经成为居民散步、跑步、骑行和划船的城市休闲场所。

老运河新面貌

联合运河的端点——爱丁堡码头,

位于爱丁堡市中心喷泉桥片区,

该片区的城市更新作为联合运河

「千禧年连接工程」的重要组成部分,

旨在创新运河更新

与周边社区发展的互动关系。

以Quay2商务区为代表的更新项目

综合了办公室、餐厅、咖啡厅、市政空间和住宅公寓,

在滨水环境下提供了独特的生活、工作和休闲风格。

功能的活化辅以简约现代的建筑设计,

让爱丁堡码头成为一个有吸引力的商务休闲地区。

喷泉桥片区的城市更新

至今仍是爱丁堡城市政府主导的重点综合开发项目,政府在其所拥有的4.7公顷棕地中,利用了其中1.2公顷建造新的学校,其余用地被用作城市综合开发。

规划总开发量达6.3万平米,包括400个单元的混合式住宅、办公空间、酒店、零售空间及餐厅,以及一个艺术场馆,预计片区开发总建设成本达1.2亿英镑。

艺术点亮社区

喷泉桥片区的社区改造中

引入了公共艺术,

艺术小品在这随处可见,

甚至还将社区学生与运河

相关的绘画作品进行展示,

以进一步提升

运河边的艺术氛围。

- 青铜天鹅雕塑-

附近小学生的彩绘

这些艺术小手法

拉近了运河与社区生活的关系,

传递出了「千禧年连接工程」

期望恢复运河及沿岸繁华活力的主题。

老运河新生活

水上生活是在联合运河可以体验的独特生活方式,也是运河重新开发时所倡导的生活方式。

由于运河水面平稳,船屋成为了不少人的居住新选择,而与市中心紧密连接的优越地理位置,则让住在船屋中的人们也可以便利地享受到市中心的生活配套设施。因此,船屋也成为了运河上一道独特的风景。

►「漂浮的商业」

船屋不仅可以用于居住,

也可以被改造为水上商业设施。

阳光明媚的下午,

游客可以选择或在「船屋咖啡馆」

或在运河岸边感受运河风情。

老运河新娱乐

爱丁堡运河节是爱丁堡最受欢迎的娱乐节庆之一,大量的水上活动项目组成了这场盛典,如竹筏比赛、独木舟比赛、游船等,家人、朋友可以一起参与。

这些丰富而有特色的活动不仅能吸引当地人,还有很多游客慕名前来,让运河变身为城市人气中心。

爱丁堡将联合运河纳入国家级自然保护区管理,在提升运河水质的同时,也将运河沿岸打造成为动植物自然栖息地,以强调物种多样性的保护。

每年有700万人使用联合运河边的这条拖道,使用方式也是多种多样,或是散步或遛狗,或是跑步或骑行,为人们的生活提供了丰富多彩的绿色休闲空间。

“

如何实现回归自然之美的健康社区景观?

第一,去装饰化,去人工化,材料和植物回归自然

第二,增强沉浸性,体验性,加强人与自然的互动

第三,因地就势,搭建符合当地自然特色的社区景观。尽量选择自然工法营造、自然材料修建,遵循自然条件,发掘场地本身的自然之美

澳澌贝艺术

澳澌贝艺术在城市更新的进程中,也不断加强艺术设计的创新理念和积极实践城市更新、乡村振兴的政策指导。我们将会用艺术点亮城市和乡村的每一处,以艺术的画笔描绘属于他们的独特美景!

澳澌贝艺术期待与你一起加入到城市更新建设中!