“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承,建好用好国家文化公园”,为古城保护工作指明了前进方向。

随着城市化步伐加快,历史文化价值的古建筑、遗址、故居等如何与现代环境相融合、在当代规划中迸发出新的活力,越来越多的成为城市更新需要重点考虑的问题之一。其中,古城是现代建筑和古代建筑保护融合的主要场景。

从历史文化街区规模看,到2021年9月,我国全国共划定历史文化保护街区970片,确定历史保护建筑4.27万处,与2015年相比,历史街区的数量增长一倍,历史建筑的数量增加4倍。

城市更新行动自列入“十四五”规划以来,已经成为全国各城市的共同行动。2022年5月6日,两办印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,强调尊重县城发展规律,因地制宜补齐县城短板弱项,发展文化旅游等专业功能。

因此,以历史文化街区为代表的古城更新存在广阔的发展空间。今天,小编就带大家云参观古城更新的改造案例,在历史文化与城市更新的不断转换中,感受古城更新的另一种氛围~

这座位于洛阳市老城区东合巷东端的市级文物保护单位,是洛阳地区现存为数不多的古塔之一。塔身九层,通体青砖砌成,始建于宋代,毁于战乱并于清初重建。旧时人们登临塔顶,便能纵目河洛大地的壮丽景色。

这座承载了老城人情感记忆的文峰塔尽显沧桑,明清时,塔附近一湖一庙,相应成景,而曾经的人文景观也随着那塔顶的风铃的消失而随风飘散。

文峰塔旧照(左侧庙宇隐约可见)

洛阳厚重的历史文化承载着中国千年,但是残存的历史遗址和现实的经济压力让这份传承面临窘迫。

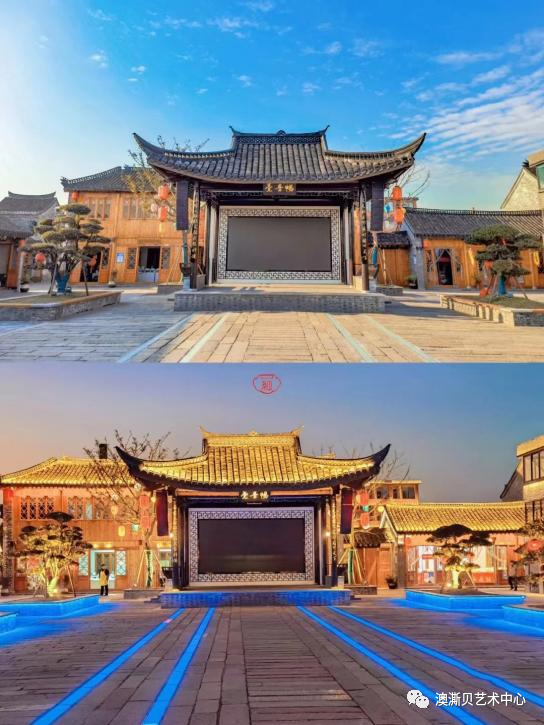

设计师带着对这份传承的珍视,厚重历史的敬重,和洛阳故土的温情,通过设计的力量,达到文化复兴和功能提升的目标,将这片老城打造成“城市更新的文旅综合体”。

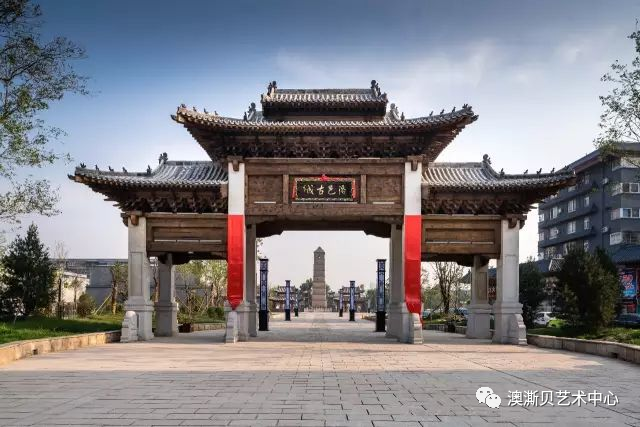

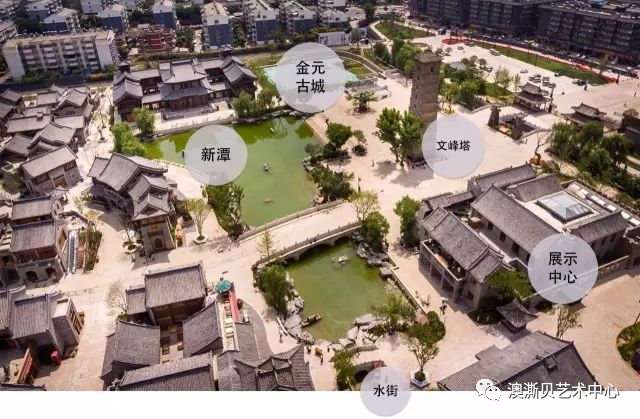

洛邑古城位于洛阳老城区东南角,东至新街,西至金业路,南至南护城河,北至中州东路。包含文峰塔、河南府文庙、妥灵宫、四眼井、金元古城墙遗址等多个历史时期保护建筑。

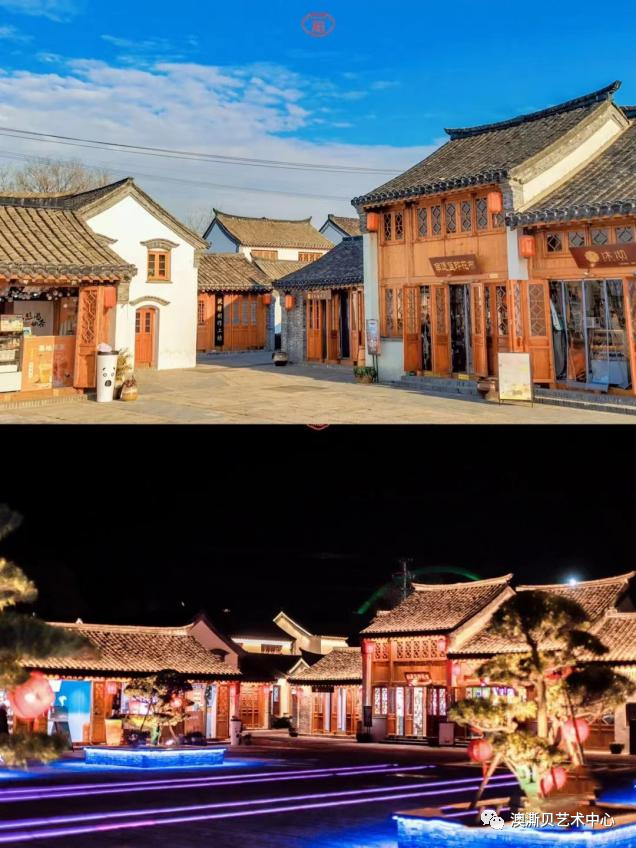

周围建筑环境较为复杂,四个方向均有住宅,其中南侧和北侧住宅处于待拆状态,西侧住宅陈旧,现场混乱,对项目影响较大。因此采用临时围挡阻隔视线的办法,营造区域体验。区域内商业氛围和街区感受为东西大街升级版,延续街区机理,提升商户品质和游客体验。

文峰塔自古便是新潭的中心。

景观设计从古书典籍中觅得新潭往昔风采,据记载,新潭一年四季景色怡人,设计别具匠心,四周栽植柳树,潭中央聚土成岛,上设租场。

“花明上已,柳暗长津。出金埒之游骑,下琼楼之美人;爱清流之亹亹,走香驾以辚辚。”旧时景致已被黄土湮覆,守着文峰塔的新潭在时代的巨轮下丧失了原本的样子。

改造前

设计过程稿

设计过程稿

经过多次讨论和修改,设计师在夜幕下,呈现新的新潭,愿能达到“骑影攒临,变作桃花之浪;衣香乱入,翻为莲叶之津”的意境。

立德桥采用三拱洞式布局,拱洞周围亦有精致的石雕。桥面采用唐风比例栏杆,栏杆柱头坐有石狮。

游人走在桥面感受新潭美景之时,古船穿桥而过。桥面铺装车马道与院内道路相连,形成更整体的空间流线。

展示中心被赋予传统建筑格局和现代使用功能,旁边的残垣为景观后期设计,寓意重生,洛邑古城不需要去编造什么传说,那一砖一瓦,那一草一木都在述说着这片土地的历史,叙述着河图洛书,百姓之源......

展示中心引新潭之水入院,水系贯穿庭院整体,白天可映戏台高塔,夜晚可赏星空皓月。

庭院由连廊戏台为界划分,廊内有精美石窗,使庭院空间密而不实,透而不漏。厚重的铺地,古朴的文物与被潭水环绕的戏台相辅相成,摆件沉稳、潭水灵动。

一如这焕发着新貌的古城一般,带走的是事物,带不走的是这与时代紧密联系的古城情怀。

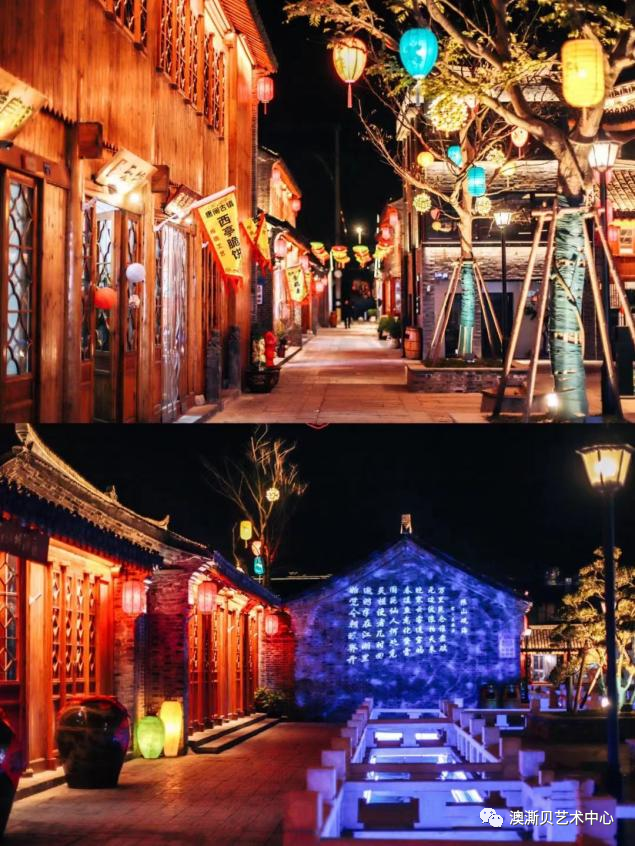

新潭之西,便是水街。

感受了厚重质朴的建筑群与风光迤逦的新潭后,于水街寻一家酒吧,喝一杯小酒,听一首小曲,赏一株牡丹。

让澎湃的心情归于平静。或许你也能从这中原景致中觅得“小桥流水人家”的景象。

中国的古街太多,多到大同。古街里的景点太多,多到小异。如何让洛邑古城的里弄不同于其他的里弄,让游客能流连忘返?

景观设计也从里弄的形与神两方面着手设计。

以洛阳本土文化出发,如牡丹、姓氏,打造不可取代的文化线,将古质的摆件结合现代的景观。古为今用。

让游客能坐一下、听一下、品一下、戏一下。丰富游客的感官体验,打造不一样的里弄,独属于洛邑古城的里弄。

区别于大多数古城,景观在保证宽敞行走路面的同时,给每一栋建筑都留足了外摆空间,使游客能走走停停,增加游园时间,使业态能够良性生长。

洛邑古城的再现不仅仅是对往昔的留恋与追寻。更重要的,是留住那些已经模糊的记忆与情怀,让其在新的时代里焕发出崭新的生机。

九洲池牡丹园坐落于洛阳市老城区,九洲池曾是洛阳隋唐时期的皇家园林,如今作为隋唐城遗址公园进行恢复及保护,该园旨在以九洲池遗址为中心,对隋唐时代的风貌进行复原再现,牡丹园作为九洲池南侧地块,与此前已建成的明堂、天堂形成轴线序列。

研究史料记载、结合现有建设条件、工期需求等因素,参照洛阳市民百姓问政重点关注内容,取九洲池原院名,造九大主题意境。发掘自身景区特点,差异化发展,不同于皇家严整恢弘,九洲池更多展示出皇家大内御苑的诗意壮美。

在九洲池考古发现的基础上复原了其格局,大的园林格局、每一个亭子、每一座岛都尊重考古依据。根据文字记载和几个残留的遗址,设计团队倒推原本的形状;在“寻古”的基础上,加入思考与想象地造园。

改造前

九洲池岛屿上的石头都是表演的场地,平台和瑶光殿的位置、人流的活动都经过计算,所以可以把场地理解为一个山水园林的舞台。园内堆叠了9座大小不一的岛屿,寓意东海之九洲,移步易景,九大主题意境围绕着“九洲”,浑然一体相得益彰。

聚焦“千年建州·理学名城”的城市定位,汲取厚重历史文化的精髓,依托闽源文化、朱子文化、酒竹茶文化、饮食文化、根艺文化进行文创再创造转化,结合设计公司在元宇宙和文创产业孵化的能力和优势,对建州古城进行数字科技和在地历史人文的融合演绎,形成“国内元宇宙第一古城”的城市形象定位,塑造福建文旅新名片,助力建瓯市打造山、水、城、文化共生、共融的国家级历史文化名城。

设计团队打造了国内首个工业遗址数字艺术馆——THE SILØS大筒仓开始正式对外开放,一切都焕发着新生。世界各地的优秀艺术家们在这里通过前沿的多媒体技术,在筒仓的每个空间节点里都创造了不可思议的场景,受到广大来访者的喜爱,反响火爆,吸引着人们前来“打卡”。

2017年10月,作为泉州首个古城背街小巷改造示范项目,金鱼巷改造工程启动。“短短271米的金鱼巷,动工前我就走了上百次。”负责改造工作的泉州市古城办建设组副组长庄胜宏说,上百次的探访,源于对改造方案的反复考量,最终确定“微改造”,通过微扰动、低冲击的“绣花”功夫改造提升。

维护生活形态、降低文化冲击,纵观金鱼巷改造全过程,民生优先、精细提升的细节处处可见。

“金鱼巷最宽10米,最窄处只有2米。”庄胜宏说,针对小巷特点,施工中运用了小型钩机、小型三轮运输车等“微缩版”设备。为节省空间,还创新了管线立排法,即雨水管置于污水管之上,在检修位只建一个检修井,形成“井中井”“盖中盖”,方便后期维修。

修复工艺的选择同样煞费苦心。“不求一味复古,我们特别保留了从唐宋到民国乃至上个世纪的各个建筑元素,甚至是缠绕在破壁上的绿榕,也保留为一道风景。”庄胜宏介绍。

为了凸显闽南文化中的古朴韵味,改造中采取了海蛎壳、出砖入石等十几种闽南古建筑传统工艺,使用的一砖一瓦也都是真正的老旧材料。

以金鱼巷为范例,2020年下半年,泉州按照“一街一特色,一巷一亮点”要求,分期分批对29条古城背街小巷进行综合提升。“微改造的修复方式,在了解居民生活和情感的前提下,建立了参与式和可持续再生的‘泉州模式’。”庄胜宏表示。

”民间艺人是推广古城文化的一支重要力量,以往却面临流动经营、不稳定等困境。”泉州市鲤城区文化体育和旅游局副局长林菲介绍,鲤城区文旅局在全省率先出台了《鲤城区街头艺人演出管理办法》,吸引广大民间艺人走上街头参与文化建设。

化“游击队”为“正规军”——面向拥有乐器、演唱、非遗技艺展示等各类才艺技能的街头艺人,通过招募、登记、辅导,对符合条件的发放文化志愿者服务证。目前,已招募优秀街头文化艺术能人近50人。

变“无规矩”为“有章法”——在中山路周边的13个代表性场所设立街头表演示范点,建立检查评估激励机制,目前已组织开展街头艺人表演约150场。

护其貌、铸其魂、扬其颜、显其韵,以街头艺人点亮古城的文化实践,正体现了泉州在历史文化街区改造中,致力于打造“见人见物见生活,留形留人留乡愁”的街巷文化活样本。

中山路通政巷4号,清代四川总督苏廷玉的故居历经百年风霜,而今这里成为一处富含闽南文化特色的文创空间。印记闽南文化驿站总经理上官志鹏介绍,他们2015年租下这块场地,经过一年时间修缮,2016年元宵节正式对外开放。经过6年多经营,从展览展示,到文化研学,再到引进闽南传统工艺项目,苏廷玉故居如今已经成为小有名气的文化场馆。

古城改造过程中,不仅仅是改善人居环境,更以传承历史文脉、彰显文化特色为目标,着力提升挖掘文化元素,重塑传统街区的历史文化肌理,打造没有围墙的文化展示馆。

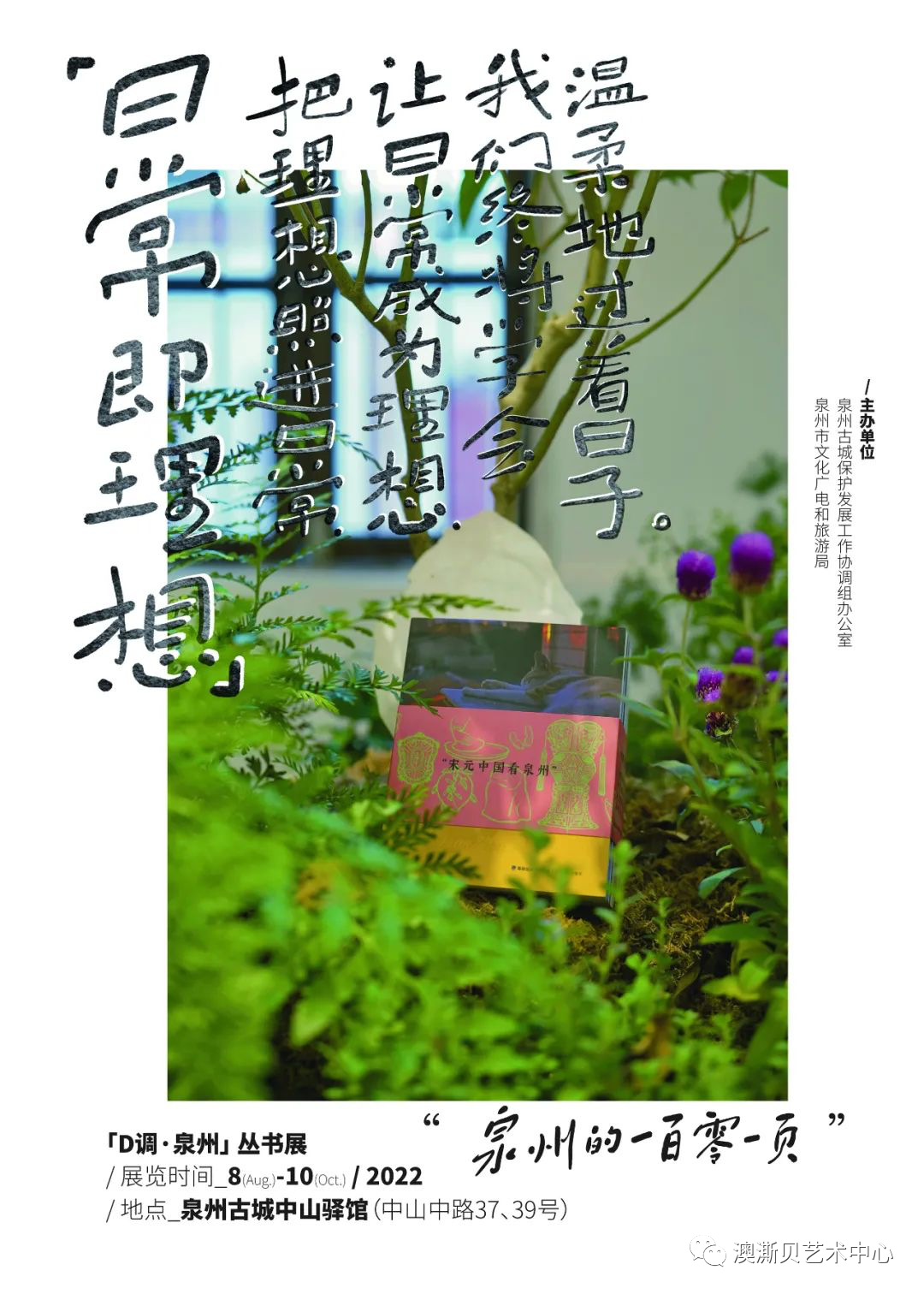

傍晚,红彤彤的夜灯下,坐落于中山中路37号、39号的一栋拥有四层空间的建筑尤为亮眼。这座今年7月开放的中山驿馆,目标是打造成中山路的游客服务中心。

走进中山驿馆,这座集旅游打卡、非遗体验、文创产品购买于一体的一站式复合空间业态,处处体现了规划巧思——

1层的咨询中心提供游客服务,沿墙搭建的青年创客文化平台则成为文创产品的展销柜;

走上2层,一场名为“D调·泉州”的艺术展正在上演,这里不定期举办各类公益文化活动,发挥空间的社会效益;

3层及4层天台则为文创商业区,为游客提供更多服务。目前引进的甜品店,租金仅为市场价的60%,但驿站对其文化属性有着更高要求。结合当地文化,商家利用泉州特产芋头、石花膏等做出彰显闽南特色的产品,受到市场欢迎。

如何既保留文化韵味,又布局符合现代发展的商业业态,是历史文化街区保护发展的必答题。中山驿站的创新设立,正是泉州推动历史文化街区业态培植的缩影。

以文化浓度稀释商业密度,兼具体验感和文化味的多元复合文化空间不断涌现。像中山驿站这样的公益空间已形成19处,各公益空间以‘新型业态+公益活动’模式,针对各空间点位历史溯源、区位优势等因素,探索植入新型业态,开发综合功能,让历史文化街区在保护和传承中实现可持续发展,更好满足人民对美好生活的向往。

中国大运河博物馆座落于扬州运河三湾生态文化公园,由中国工程院院士、中国建筑西北设计研究院总建筑师张锦秋领衔设计,南京博物院策划运营。项目作为党建百年华诞献礼,于2021年6月16日开馆。

扬州中国大运河博物馆以新唐风建筑风格设计,馆内运用NEC投影机打造沉浸式数字展厅,重现令人难忘的运河文化记忆。

“河之恋”展厅主体建筑为悬吊在空间顶部的凉亭艺术装置,以金属纱网演绎通透明皓的构筑物轮廓,展出着水、运、诗、画四个篇章的影像,传递运河文化的风韵与特质。

“运河上的舟楫”展厅净高近11米,以1:1.4的比例精致还原康熙年间20米长的豪华客船“沙飞船”,并通过AR、体感互动等现代技术展现更流畅真实的运河风光。

沙飞船多媒体体验空间,重塑大型古代舟楫,还原古代城市特色场景,打造虚实结合的古代大型沉浸式体验剧场。独创“三维版画”数字媒体语言,通过多视角的递进体验,营造“人在画中游”的沉浸式体验。

参观者还可以触摸操作参与互动:运河饮宴互动展——触动餐具选择运河沿岸不同城市的特色菜肴,民间曲艺互动展——点按桌面名牌屏幕呈现相应的民间曲艺图像音频等沉浸式参观体验。

位于江苏省南通市崇川区唐闸镇街道,老镇拥有大生纱厂、复兴面粉厂、资生铁冶厂、广生油厂、大生织物公司、大达内河轮船公司、泽生水利船闸公司、大达公碾米公司、通成纸厂等一系列近代工业遗存。

唐闸古镇,被吴良镛院士誉为“中国近代工业遗存第一镇”。百年前,张謇以其“父教育,母实业”的兴国理念,在唐闸建工厂,办学校,修公园,造公路……兴起了一座工业重镇。岁月如烟,时代的车轮滚滚向前。在这里,古镇的旧踪可觅,新颜渐展。

唐闸北市街区创造性地在街区中融入“夜赏、夜娱、夜游、夜食、夜购、夜读”六大业态,推出了声光电互动、沉浸式演艺、街头艺术表演观赏节目等,打造独具“张謇文化”的烟火气夜市。自2021年国庆正式开街以来,吸引游客超百万人次,抖音排行位居南通市热门景区榜单之首,成为南通市民夜游的首选目的地。

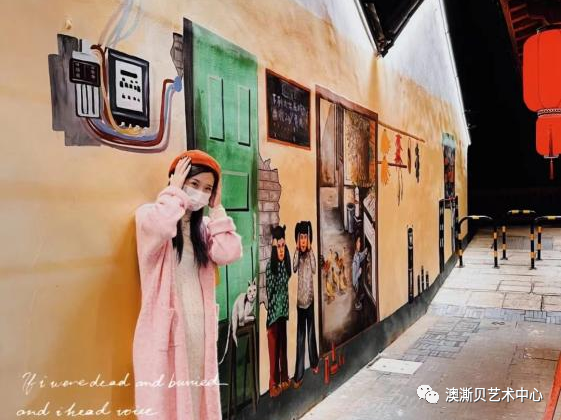

景区内大幅启用墙面壁画,为唐闸北市景区厚重的文脉历史增加一抹俏皮、亲和力。

实施城市更新行动是新时代推动城市高质量发展的必由之路。古城是城市更新的重点和难点区域,既承载着厚重的历史记忆和重要的城市功能,也存在公共服务和基础设施缺乏、人居环境品质低下等突出问题,亟需探索适应性的更新路径。

因此,城市更新也将逐渐从“开发”转为“运营”,告别粗放式的拆建,专注精细化的运营。新一轮的城市有机更新,不能只是单纯的建筑翻新、拆改,还得注入“内容”,以契合人们追求美好生活的愿景。

a.注重城市整体性规划,统筹新老城功能互补,协调城市周边环境,实现人与自然可持续发展。

b.修补、强化老城在特定自然人文环境中长期演化形成的稳定空间结构特色,延续老城格局,修复老城肌理。

c.分时分类因地制宜保护微改造建筑。采用绣花功夫和建筑改造“四不”原则,对建筑进行保护更新,充分利用小微空间打造公共活动场所,改善人居环境。

a.发掘古建筑或历史文化城区的文明肌理。通过符合城市历史发展脉络的整体更新规划对文明叙事进行再定义和再造。

b.实现古城建筑可阅读。通过可驻足、停留的公共空间开发,商业功能植入,让历史生动,让古城活跃。

c.引入多元主体参与,提供创意平台。通过引入企业、居民、社会组织等多元主体充分参与,让创意阶层和企业产生具有生产性的社会经济效益的灵感,为充满活力、迸发能量的经济与社会活动创造和开展主体提供场所和平台。

城市更新是一个持续不断、生生不息的过程,是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要举措。

古城更新一定要建立全局的、整体的研究视野。不谋全局者,不足以谋一域,新时代的城市更新要从全局性、系统性的高度统筹新老城之间的关系,积极衔接区域协调发展战略和乡村振兴战略,从而推动城市经济发展方式转变。